近日,關于農村商店購物體驗的討論引發廣泛關注,許多消費者反映在農村商店購買商品時遇到了不少問題。作為一名長期在農村地區生活的消費者,我深切體會到其中的種種不便與風險。

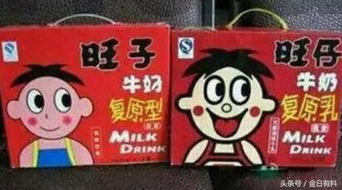

農村商店的商品質量參差不齊。由于進貨渠道較為單一,許多商店依賴小型批發商或流動商販供貨,導致商品來源難以追溯。一些商品甚至沒有明確的生產日期和保質期,尤其是食品類產品,存在較大的安全隱患。我曾購買過一袋看似包裝完好的餅干,回家后發現已過期三個月,令人擔憂。

價格透明度低是另一個突出問題。農村商店通常缺乏明碼標價的習慣,同一商品在不同商店的價格可能相差甚遠。由于缺乏競爭,部分商家會利用信息不對稱抬高價格,尤其是對老年人等不太了解市場行情的顧客。

售后服務幾乎為零。在農村商店購買的商品一旦出現問題,很難獲得退換貨服務。商家往往以"售出概不負責"為由拒絕承擔責任,消費者維權渠道也十分有限。

商品種類單一、新鮮度不足也是常見問題。由于客流量有限,商店進貨量小,更新速度慢,導致許多商品積壓,特別是生鮮食品的新鮮度難以保證。

我們也不能全盤否定農村商店的存在價值。它們為偏遠地區的居民提供了基本的生活便利,解決了"最后一公里"的購物需求。關鍵是消費者需要提高警惕:購買時仔細檢查商品信息,優先選擇信譽較好的商店,對價格異常低廉的商品保持警惕。同時,相關部門也應加強對農村商店的監管,確保商品質量安全,維護消費者權益。

在農村商店購物時需要格外謹慎,但這并不意味著完全避免。通過提高自身辨別能力和維權意識,我們仍然可以在保障安全的前提下,充分利用這些便利的生活服務設施。